Förderziel

Das Kind setzt Gebärden, Bildkarten, Talker oder Lautsprache zur Kommunikation ein.

Ohne symbolische Kommunikationsmittel wie Gebärden, Bildkarten, Talker oder Lautsprache, ist die Kommunikation aufs Hier und Jetzt beschränkt. Deswegen ist der Schritt zur symbolischen Kommunikation entscheidend für die Erweiterung der kommunikativen Möglichkeiten. Um ihn zu unterstützen, können zusätzlich zur Lautsprache visuelle Mittel wie Gebärden, Bilder oder Talker eingesetzt werden. Solche Mittel der Unterstützten Kommunikation werden mittels Modelling eingeführt. D.h. die Therapeutin nutzt die Hilfsmittel in der Kommunikation und dient dem Kind als Modell (Castañeda, Fröhlich & Waigand, 2017). Dabei wird der Grundsatz der Multimodalität beachtet, d.h. es werden verschiedene Modalitäten der Kommunikation sinnvoll miteinander kombiniert (z.B. Lautsprache, Bilder Gebärden, elektronische Hilfsmittel). Bei einigen Kindern im Autismus-Spektrum empfiehlt sich ein stärker strukturiertes Vorgehen, wie es z.B. im Picture Exchange Communication System (PECS) umgesetzt wird. Hierbei wird das Kind durch Strategien aus der Lerntheorie kleinschrittig gepromptet und lernt so, seine Wünsche durch das Übergeben einer Bildkarte zu äussern (Frost & Bondy, 2011).

Neben der Erweiterung der Formen der Kommunikation ist es ein wichtiges Ziel der logopädischen Arbeit bei kleinen Kindern im Autismus-Spektrum, ihnen zu zeigen, wozu sie kommunikative Äusserungen einsetzen können (Funktion). Als Einstieg eignet sich bei vielen Kindern, ihnen zu zeigen, wie sie Bedürfnisse äussern können. Dabei ist es sinnvoll, beim Aufbau einer neuen Fähigkeit, auf eine bereits erworbene Kompetenz aufzubauen. Wenn das Kind also z.B. aktuell Bedürfnisse äussert, indem es auf etwas zeigt, könnte als nächstes das Ziel angestrebt werden, dass es ein Bedürfnis äussert, indem es eine entsprechende Gebärde macht (Funktion bleibt gleich, Form ändert sich).

Kommunikation wird dabei immer im Tun gelernt. D.h. die beste Möglichkeit die Kommunikation zu fördern, sind natürlich auftretende Kommunikationssituationen. Gut geeignet dafür sind freudvolle und spassbetonte Interaktionssituationen (vgl. Gemeinsame Aktivitäten und Spiel). Nun wird anstelle der nonverbalen vor-symbolischen Kommunikationsformen (Gestik, Blickkontakt, usw.) eine symbolische Form (Gebärde, Bild, Wort) angeboten und genutzt.

Folgende Strategien können zusätzlich eingesetzt werden, um natürliche Kommunikationssituationen zu schaffen (Heim, Jonker & Veen, 2012).

- Alltagssituationen zur Kommunikation nutzen (Spielsachen auswählen, Finken anziehen, usw.)

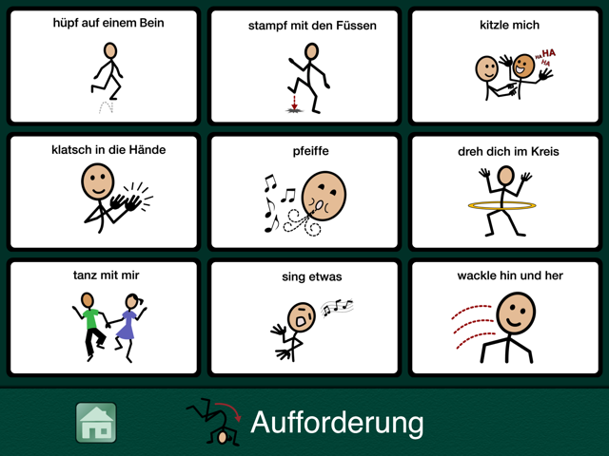

- Interaktionsspiele (“mach-was-Spiele) einsetzen. Dabei erhält ein Kind eine Auswahl von Bildern mit denen es sein Gegenüber zu einer lustigen Handlung auffordern kann (vgl. Abb. 12)

- Gelegenheiten zur Kommunikation schaffen (etwas Überraschendes passiert, etwas fehlt, eine Routine wird unterbrochen, etwas ist unerreichbar)

- Angemessene Erwartungen haben (Interaktionen erwarten, die zum Entwicklungstand und den Fähigkeiten des Kindes passen)

- Ausreichend Zeit geben und das Tempo der Interaktion regulieren

- Kommunikationsmodell sein

- Hilfestellung anpassen und schrittweise vorgehen

- Alle Kommunikationsversuche und -initiativen durch Antworten und Eingehen auf das Kind belohnen

| Entwicklungsbereiche |

|---|

| Kommunikation und Sprache, Kommunikationsformen und -funktionen |